「ストレス」と「ストレッサー」を混同することで、弊害が生じます。ストレッサーはストレスを引き起こす要因(例えば、仕事のプレッシャーや人間関係の問題)を指し、ストレスはそれに対する心身の反応です。両者を混同すると、原因(ストレッサー)と結果(ストレス反応)の区別が曖昧になり、ストレスに対する予防法や改善法に問題が生じます。

1.原因と結果の混乱

ストレッサーとストレスを混同すると、問題の原因(ストレッサー)とその影響(ストレス反応)の区別がつかなくなります。その結果、例えば「ストレスが多い」という表現が、実際には「仕事の量が多い」や「人間関係の負荷が大きい」といった具体的な原因を明確にせず、曖昧に捉えられてしまいます。このため、適切な対処法(ストレッサーの除去や緩和)が施されなくなります。

2.ストレス管理の誤解

ストレスとストレッサーを区別しないと、ストレス管理のアプローチも曖昧になります。例えば、「ストレスを減らす」と言っても、ストレッサーを取り除くことなのか、ストレス反応を軽減するリラクセーション法なのかが明確でなくなります。この混同が、効果的なストレス管理や予防を難しくしています。

3.心理的な負担の増加

ストレッサーの存在によりストレスが生じることが本来のメカニズムですが、「自分はストレスに弱い」といった誤解を生みやすくなります。実際には、個人の反応が問題なのではなく、ストレッサー自体が取り除けない環境や状況に起因している場合があります。これにより、適切な対処が難しくなり、過度な自己批判や無力感に陥ってしまいます。

4.社会的な理解と支援の不足

ストレスとストレッサーを混同して使うことは、社会全体での理解や支援の不足にもつながります。職場などで「ストレスを減らす」という取り組みがあっても、実際にはストレッサーが変わらなければ本質的な改善にはなりません。明確にストレッサーを特定し、対応策を検討することが必要です。

「ストレス」と「ストレッサー」を正しく区別することで、原因と結果が明確になり、具体的で効果的な対策が可能になります。また、自己批判を避け、ストレス管理の正しい理解や支援を促進するために、両者を区別して捉えることが重要です。

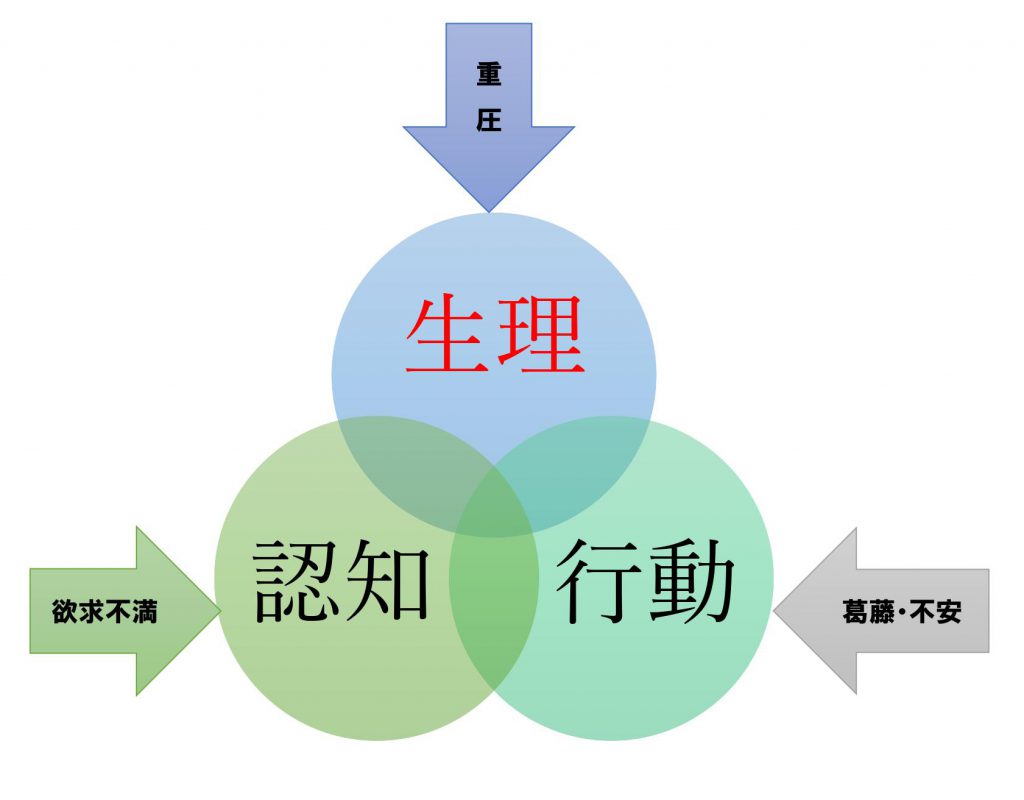

ストレス対策の三原則